私が大学に入学したとき、将来「半導体」を仕事にするとは微塵も思っていませんでした。当時の私の志望は、ただ一点「プログラマー」になること。

今回は、そんな私がなぜ挫折し、どのようにして半導体の世界に引き込まれていったのか、その道のりをお話しします。

1. 薄っぺらい理由で憧れたプログラマー

私がプログラマーに憧れたきっかけは、ある映画の主人公でした。パソコン一つで世界を操る姿がただただ「かっこいい」と感じたのです。

プログラミング経験はゼロ。ロジックの積み上げが得意だったわけでもない。ただの「憧れ」だけで工学部に進学した、まさに「夢見る夢子ちゃん」でした。

しかし、大学で学ぶプログラミング(当時はC言語)は、想像していたものとは正反対でした。 なぜ動かないのか、どうしてエラーが出るのか。フラストレーションばかりが溜まり、友達に教えてもらわなければ課題もこなせない日々。論理的にコードを組み上げる楽しさを見出せず、あんなに強かった「プログラマーへの夢」は、あっさりと崩れ去りました。

2. ほんの小さな興味が繋いだ「半導体」との出会い

プログラミングに挫折した一方で、不思議と「しっくりくる」分野がありました。それが「固体物性工学」です。

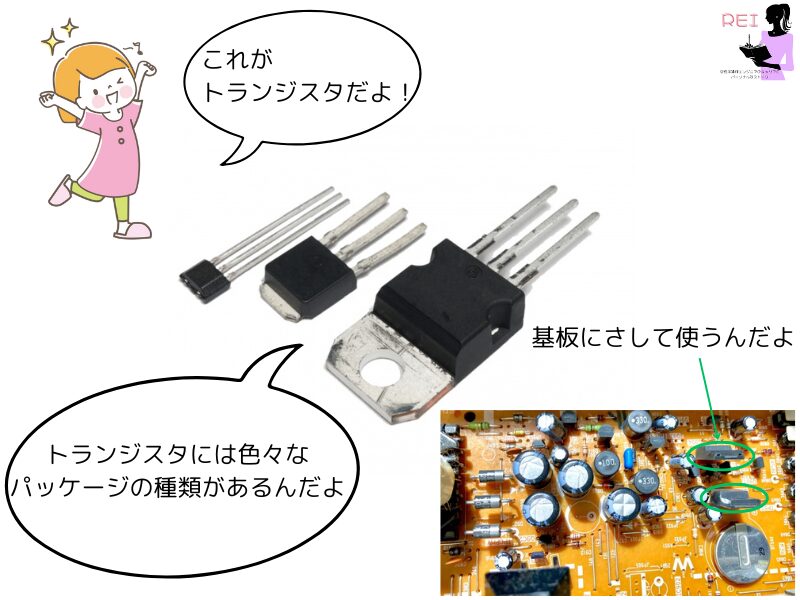

金属や半導体の性質を原子・電子レベルで解き明かすこの学問。最初は「プログラミングよりはマシかな」という程度の認識でしたが、ある瞬間、点と点が繋がりました。それが、電子デバイス学で学んだ「トランジスタの増幅原理」です。

三本足の小さな部品(バイポーラトランジスタ)のベースに微弱な電流を流すと、コレクタ・エミッタ間に大きな電流が流れる。「なぜ、こんなことが起こるのか?」

そのからくりを電子の動きとして定性的に理解できたとき、雷に打たれたような衝撃を受けました。

「半導体の中で、何が起こっているのかをもっと知りたい」

この小さな知的好奇心が、私のキャリアの原点となりました。

当時の恩師であるY教授から、「学部の勉強はまだ基礎。本当の専門性を身につけるなら大学院へ行きなさい」と背中を押され、私は半導体の研究に没頭するための「いばらの道(大学院受験)」へと足を踏み出すことになります。

3. 20年越しの再挑戦:なぜ今、Pythonを学んでいるのか

あれほどプログラミングを避けてきた私ですが、実は今、Pythonの勉強に励んでいます。

かつての「かっこいいから」という薄っぺらい理由ではなく、今回は明確な「目的」があります。それは、業務の自動化と効率化です。

半導体開発の現場では、膨大な試作品の測定データが発生します。これまではExcelのVBAなどで処理していましたが、評価項目の複雑化に伴い、手作業で整理せざるを得ない場面が増えてきました。

「このルーチンワークを自動化できれば、もっと本質的な設計や解析に時間を使えるはず」

そう思って始めたPythonは、驚くほど面白いものでした。

学生時代にあれほど苦痛だったコード書きが、「解決したい課題」がある今では、パズルを解くような楽しさに変わっています。

まとめ:キャリアの舵は「小さな興味」で切っていい

かつての私は、プログラミングに挫折したことで「自分はエンジニアに向いていないのではないか」と落ち込みました。しかし、そこで出会った「トランジスタの仕組み」という小さな興味を無視しなかったからこそ、今のキャリアがあります。

もし今、自分の適性に悩んでいる方がいたら伝えたいです。

最初に掲げた目標に縛られる必要はありません。

「なんだかこれは面白いかも」という小さな直感を大切に、一歩踏み出してみてください。その先で、かつての挫折さえも「必要な経験」として回収できる日が、きっとやってきます。